こんにちは!

私はごく普通のツインテールのナメック星出身の女会社員です!

どう考えても人間じゃないでしょ、てかピッコロだよね?

改めて、おもちと申します。

私はどこにでもいるごく普通の会社員です。本業の傍ら、様々な副業に挑戦しています。

2020年には、独学で物販を始め、Amazon販売1年目から売上1900万円を出すことができました。

\Amazonせどりのすゝめ/

売上1900万達成時の画像。

資格試験もダイエットも何をやっても3日坊主だった私がここまでできたのはとても嬉しかった🌸

最初はせどりに何が必要か、副業はバレないか、悩んで先に進めなかったけど、やると意外と簡単。必要なのは"気合い"だけ!

副業なら絶対せどり!笑 pic.twitter.com/li4IZRzfO8

— おもち@Brain発売中🔥 (@omochisedori) December 21, 2021

2021年には、独学で不動産投資と株式投資を学び、物販で稼いだ資金を元手に、戸建て物件を購入しました。現在大家さんとしても家賃収入を得ています。

そして2022年からはTwitter運用に力を入れ、既に収益化に成功しています。

本業があり時間が限られている中でも、収益化をすることができました。

さて、不動産投資を始めたいと考えている人の中には

- どのような流れで進めていくの?

- 本当のところどれぐらい費用がかかるの?

- 不動産投資を始めようと決意してから何か月ぐらいで購入できるの?

など、様々な疑問が沸いて、なかなか前に進めないことって多いと思います。

実際に私も、不動産投資に興味をもったものの、どのタイミングでどんな種類の不動産を購入するべきなのか分からず、これで良いのかなと不安になりながら進めてきました。

そこで、ベテランの方が書くような書籍やマニュアルとはまた違った、投資初心者だからこそ苦労した契約に至るまでの記録をリアルに書いていきます。

ちなみに私は建築業界で働いているため、建築の基礎知識がある程度あります。正直、建築の知識は専門的で少し複雑です。知識がないと変な物件を高値でつかまされてしまうこともあります。深く知る必要はないです、こんな制度や法律があったなぁという感覚を持てるのが重要です。

今回は、不動産投資をやっているほとんどの人が意識していないけれど、かなり重要な「確認申請」という制度について解説していきます。

✓ 本記事の内容

・確認申請とはどんな制度か? ・確認申請が必要な場合はどんな時か? ・確認申請について知っておくメリット

本記事では、5分程度で読むことができます。

築古戸建てを購入するまでにやったことやかかった時間や費用などをリアルに書いていきます。

不動産投資に興味をもっている方は、初心者が不動産投資に興味を持ってから購入するまでを物語のように読んでいただき、少しでも不動産投資の一歩を踏み出すきっかけになっていただければと思います。

-

-

【実体験】不動産投資初心者が物件購入の指値に挑戦!その結果は?

-

-

【実体験】不動産投資初心者が物件探しまでにやった7つの行動と有意性

1. 確認申請って?

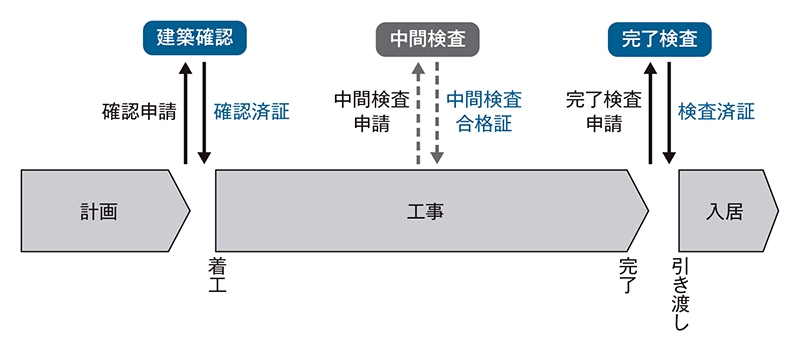

建築確認申請とは、その建物が建築基準法の規定を満たしているかどうかを行政側にチェックしてもらう制度です。

今では、行政と民間確認審査機関のどちらでも受け付けています。

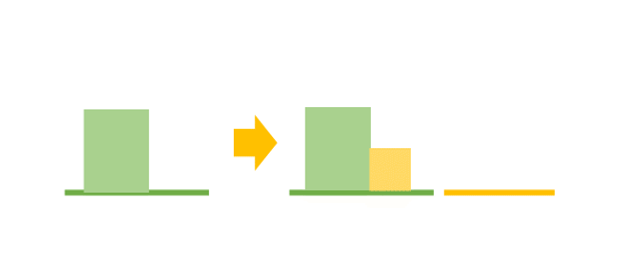

このように着工する前に申請が必要になります。

そして確認申請が必要か否かは

✅建物の規模

✅地域

✅工事の種別

によって決まります。

この中で、今回は工事の種別について、メインでお話します。(建物の規模や地域について、今回は度外視してお話するので、こういう工事種別の場合は要注意なんだくらいに思っておいてもらえると助かります!)

2. 確認申請が必要になる工事種別

ここからは確認申請が必要になる可能性がある工事種別

①建築

➁大規模修繕

➂大規模模様替え

④用途変更

この4つについてお話していきます。

① 建築とは?

一般的によく耳にするのが、住宅などが新しく建つときに

「あそこの土地で建築しているね」

など、新築に対して、【建築】という言葉が使われることが多いです。

しかし、建築基準法において、建築は新築のことだけを表しているわけではありません。

建築基準法の第2条十三号において

メモ

第二条

十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

建築とは?

- 新築

- 増築

- 改築

- 移転

のことを表していると明確に書かれています。

これを一覧にまとめると下の表のようになります。

| 工種 | 定義 | |

| 新築 | ・建築物のない土地に、新たに建築物を建築すること。 |  |

| 増築 | ・既存建築物に建て増しをする、又は既存建築物のある敷地に新たに建築すること。

・既存建築物のある敷地内に別棟で建築する場合、建築物単位としては「新築」になるが、敷地単位では「増築」となる。 |

|

| 改築 | ・建築物の全部又は一部を除却した場合、又は災害等により失った場合に、これらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えること。 |  |

| 移転 | ・同一敷地内で建築物を移動すること。

・別敷地へ移す場合は、移転先の敷地に対して新築又は増築となる。 |

|

なんだかとても複雑ですが、新築だけが建築行為でないことを覚えておきましょう!

楳図かずおハウスの同一敷地内に行き来できるねずみ男ハウスを建て増しするとしたらそれは増築にあたりますからね!ご注意を!←全体的に入りたくない家w

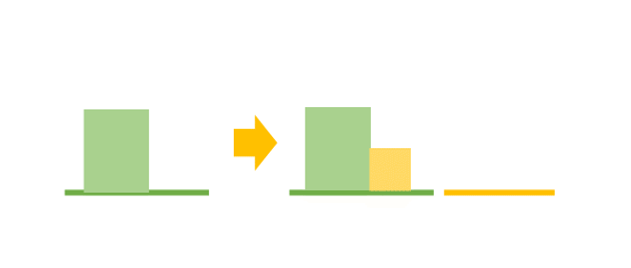

➁ 大規模の修繕

建築と共に、よく使用される工事種別の用語として、大規模の修繕という用語があります。建築基準法の第2条十四号において

建築と共に、よく使用される工事種別の用語として、大規模の修繕という用語があります。建築基準法の第2条十四号において

メモ

第二条

十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

このように定義されています。

突然、【大規模の修繕】といって「大規模」の定義でしたが、大規模ではない「修繕」とは、

【修繕】:経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ること。

これを踏まえた上で、何をもって「大規模」というのでしょうか。

【大規模の修繕】:修繕する建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕すること。

そして、修繕って何?って絶対言うよね~?←IKKOさん?w

修繕とは、既存のものと概ね同じ位置に、概ね同じ形状寸法で、概ね同じ材料を用いてつくりかえて、性能や品質を回復する工事のことを言います。

分かりやすく言うと、建築当初と同じように復元することです。

ということは、ジャムおじさんのパン工場の、レンガの壁を同じレンガの壁で作り直すってこと?←あれ、レンガだっけ?

レンガかどうかは別としてそうです、同じ位置に同じ材料で復元しているので、修繕にあたります!

これらは、建築物の用途や規模によって、建築確認が必要になる可能性があります。

まずは、大規模修繕という概念の存在を認識しましょう。

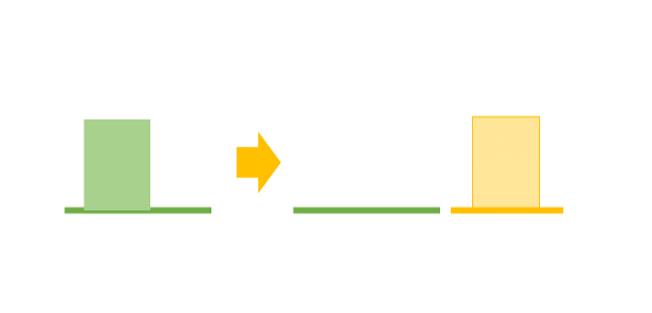

➂ 大規模の模様替

建築と共に、よく使用される工事種別の用語として、大規模の修繕がありましたが、大規模の修繕とよく混同されやすいもので大規模の模様替という用語があります。

建築と共に、よく使用される工事種別の用語として、大規模の修繕がありましたが、大規模の修繕とよく混同されやすいもので大規模の模様替という用語があります。

建築基準法の第2条十五号において

メモ

第二条

十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

このように定義されています。

突然、【大規模の模様替】といって「大規模」の定義でしたが、大規模ではない「模様替え」とは、

【模様替】:建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわない範囲で改造すること

これを踏まえた上で、「大規模」になると

【大規模の模様替】:模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2 超)にわたり模様替えをすること

模様替えって何?ヒョウ柄の家をシマウマ柄にするってこと?

いや、何、その誰がどう見ても大阪の個性派デザイナーってわかる家!

模様替とは、概ね同じ位置でも、異なる材料や仕様も用いて造り替え、性能や品質を回復する工事のことです。

木造の柱を鉄骨の柱にしたとか?

おぉ~正解!!突然真面目で驚くわ!

正解したら1万円もらえるって顔に書いてあるから、当てに行った!←書いてないわ!あげませんw

これらは、建築物の用途や規模によって、建築確認が必要になる可能性があります。

まずは、大規模模様替えという概念の存在を認識しましょう。

④ 用途変更

そもそも用途とは、建築物の主要な用途。建築物の所有者・使用者・利用者が一体で管理・使用・利用する建築物の全部又は部分の専らの用途のことです。

そもそも用途とは、建築物の主要な用途。建築物の所有者・使用者・利用者が一体で管理・使用・利用する建築物の全部又は部分の専らの用途のことです。

建築基準法施行令 別記様式に一覧があります。

例としては

「共同住宅」

「老人ホーム」

「工場」

などが挙げられます。

その用途を変更することを【用途変更】といいます。

説明が悪くてイマイチ分からないんですけど~!←言い方が厳しいな!

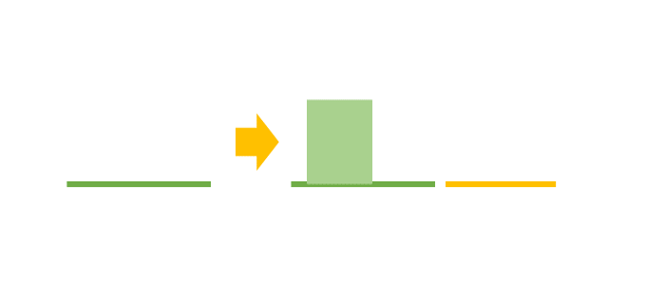

例えば、200㎡超えるような事務所があったとします。

そこを使っていた会社が倒産して、出ていくことになりました。

立地が良いので、コンビニがそこに入ることになりました。

そうすると用途は

「事務所」⇒「物販」

になるので、建物の用途が変更しているので「用途変更」の手続きが必要です。

ん~それって~あなたの主観ですよね~?←

主観でなく法律です!!w

じゃぁ、なぜ用途変更という面倒な手続きが必要か?

それは、建物の用途ごとに、人々の安全を守るためにある規制も異なるからです。

細かい規定は色々とありますが、用途変更の確認申請をしなければならない第一の条件は、

用途の変更先が「特殊建築物」

であることです。

特殊建築物の例

✅飲食店

✅物販店

✅病院

✅学校

✅映画館

✅図書館

✅ホテル

などです。そして、用途変更をする面積が200㎡を超えていた場合に、手続きが必要になるのです。

うん、かなり分かりやすいですね♪

自分で自分を褒めてあげたい!

あっ、ちなみに例外もあります。

「類似用途間への変更」といって

〇図書館→美術館

〇劇場→映画館

これは確認申請が必要ありません。

似てるヤツだからもういいや~

ってゆう投げやりなやつです!(そんなイメージでw)

建築基準法では、

・用途によって技術的基準が定められている

・防火面から用途によって特殊建築物と位置付けられ、特殊建築物の規模によって規定が定められている

と、用途変更の内容によっては規定がかかるものや確認申請が必要な場合もあるので、注意しましょう。

3. 確認申請を知ることのメリット

ここまでお話してきて、意外にも、知らないことが多かったと思います。

ここまでお話してきて、意外にも、知らないことが多かったと思います。

建築には、4つの工事種別がありました。

そして、修繕や模様替については、耳にしたことがあっても大規模な修繕や大規模な模様替はあまり聞きなれなかったかと思います。

要するに【大規模】になると

主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2 超)

いじる場合ということです。

そして一番大事なのが

確認の知識は意外とみんなあやふや

ということです。物件を紹介してくれる不動産業者でさえもここの知識はない人がほとんどです。

特に気をつけるべきは

・大がかりなリフォーム

・新築そっくりさん

当たり前のようにどんな場合も届出不要で自由にできる行為だと思っている方が多いです。

しかし、建築確認が必要になる場合があるので、この定義については頭の片隅にいれておきましょう。

全く知らないのと少しでも知っている

のでは雲泥の差です。

法を侵していると、最悪の場合、行政から指導が入り、最悪の場合、建物を適法な状態に戻さなければならなくなる可能性もあります。

こうなってからは遅いです。

不動産業者の言うことを鵜呑みにするのではなく、自分の財産を守るために建築についての基礎知識は、少しずつ覚えていきましょう。

みなさんが良い物件に巡り合えますように!(私も含めてw)