物件情報を見ると、接道状況や建築基準法の道路や再建築不可など馴染みのない言葉が出てきて、イマイチわからないです。

どこにでも建物を建てられるわけではないのでしょうか?

✓ 本記事の内容

・法律で義務づけられている接道

・7種類の建築基準法の道路【一覧表あり】

・公道と私道の違い

・【正しい見方】物件情報の接道状況【例あり】

・再建築不可という言葉の真相を理解する

私は、都内在住で、ごく普通の会社員です。

経済的自由を目指して2020年に一念発起し、200万円を元手に1年間必死で副業として物販業に取り組み、売上ベースで2000万円達成しました。

簿記と建築の知識を活かし、副業で増やした資金で不動産投資に挑戦中です。

普通の人があまり詳しくない、建築や節税の知識を活かして、あまり時間がない人でも不動産投資に取り組めるように、正しい情報を見極めて発信しています。

本記事では、不動産投資で物件を検討する際の基礎知識となる【接道】について解説します。

接道とは何か、建築基準法の道路とは何かを理解し、接道状況に関連する物件情報の見るべきポイントをお教えします。

そして、接道状況を正しく見ることができるようになれば、敷地や建物の価値や相場との差が正当かどうかおおまかに分かるようになってきますよ。

8分程度で読めるので、不動産投資で重要といわれるキャッシュフローを大きく残したい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次 [close]

1 接道とは?

1-1 法律で義務付けられている!?

1-1 法律で義務付けられている!?

「接道」という言葉、物件などを見ていると必ず出てきますよね。

そんなに接道が重要なのか?

結論から申し上げます。

「接道はとても重要」

です。

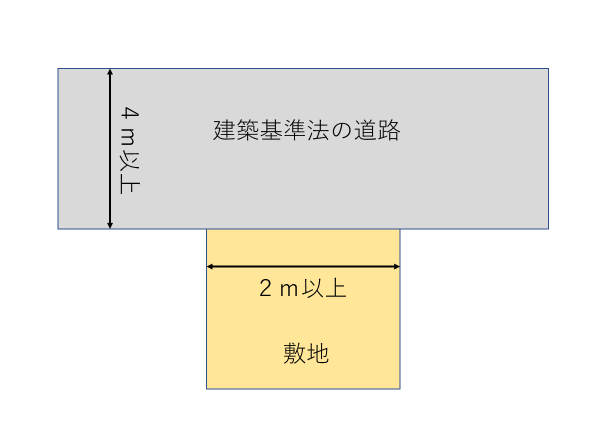

実は、敷地に建築物を建てる場合、もしくは、今ある建築物を建て替える際には、接道が法律で義務付けられています。

建築基準法の第43条1項においてこのように接道基準の原則について定めています。

敷地等と道路との関係

第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

一 自動車のみの交通の用に供する道路

二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

要するに

建築物の敷地は、原則として4m以上の幅員の道路に2m以上接していなければならない

ということです。

接道義務は、都市計画区域内及び準都市計画区域内で適用されます。

基本的には、道路に下図のように敷地が接していなければ建築物を建てることができません。

1-2 似て非なり「接道」と「間口」

さて、「接道」と間違えやすい言葉として「間口」という言葉があります。

分かりにくいのですが、「接道」と「間口」はまったくの別物です。

今後、物件情報などを見ていく時にも混乱しやすいので、きちんと違いをおさえておきましょう。

接道:その敷地が接している道路の“幅員”

間口:その敷地が接している道路に面する“長さ”

このように表されます。

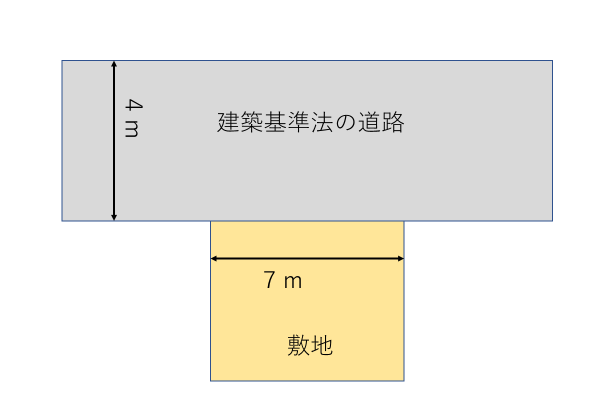

例を見てみましょう。

(例)

このような接道状況の場合、接道と間口はどのような表現であらわされるでしょうか?

答えは、

【間口7mの当該敷地は4mの道路に接道している】

ということなのです。

慣れないうちは混乱するかもしれませんが、これはおさえておきましょう。

2 建築基準法で定義される7つの道路

敷地が接道していないと建築できないということを説明しましたが、実は、敷地に接する道路は、どんな道路でも良いわけではありません。

【建築基準法の道路】

と俗に言われる、建築基準法の第42条で定義されている道路でなければ、接道していることにはならないのです。

建築基準法の道路については建築基準法第42条第1項及び第2項で規定しています。

まず建築基準法の道路は、いくつか種類があるのですが、一般的には、建築基準法の条項で呼ばれています。

これを道路種別といいます。

ここからは、建築基準法の道路として扱うことができる7つの道路種別をご紹介します。

建築基準法の道路として扱われる道路種別7つ

① 法42条1項1号道路

道路法の道路(国道、都道及び市町村道)で、幅員4m以上のものです。

② 法42条1項2号道路

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき許認可等を受けて築造した道路で、幅員4m以上のものです。

工事完了後に市町村に移管され道路法の道路となる場合が多く、その場合には法第42条1項1号の道路にも該当します。

③ 法42条1項3号道路

「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているものです。

④ 法42条1項4号道路

道路法、都市計画法その他の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、事業者の申請に基づき、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。

⑤ 法42条1項5号道路

いわゆる「位置指定道路」です。

土地の所有者が築造する幅員4m以上の道で、申請を受けて、特定行政庁がその位置の指定をしたものです。

また、建築基準法制定前の旧市街地建築物法7条ただし書の規定により指定された建築線で幅員4m以上の建築線(告示建築線)についても1項5号として取り扱います。

⑥ 法42条2項道路(みなし道路)

「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に存在する幅員4m未満の道で、既に建築物が建ち並んでおり、その他特定行政庁が定める基準を満たすものです。

この道路に面している敷地は、基準時の道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。

中心線から水平距離2m未満にがけや河川等が存在する場合は、これらの境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。

⑦ 法43条1項ただし書きの適用を受けたことがある道

法42条に定める道路に該当しませんが、法43条第1項ただし書の適用を受けたことがある建築物の敷地が接する道です。

平成11年12月22日の法改正により、法43条第1項ただし書の適用を受ける場合は、特定行政庁の許可が必要になりました。

法改正(平成11年12月22日)以前に法第43条第1項ただし書の適用を受けた道等であっても、道等の状況・建築計画の内容等により許可基準に適合しない場合は許可を受けられない場合があります。

道路種別について一覧表にしましたので、早見表としてお使いください。

道路種別の確認は、当該敷地のある自治体の建築窓口に足を運び、確認してみましょう。

◆ 建築基準法の道路【一覧表】◆

| 道路種別 | 内容 |

| ① 法42条1項1号道路 | 道路法による道路 (国道・都道・区道などの公道) |

| ➁ 法42条1項2号道路 | 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などでできた道路 (開発道路) |

| ➂ 法42条1項3号道路 | 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に存在していた道 (既存道路) |

| ④ 法42条1項4号道路 | 都市計画法などの法律により2年以内に事業が行われる予定のものとして特定行政庁が指定したもの (計画道路) |

| ➄ 法42条1項5号道路 | 土地を建築敷地として利用するために新たにつくる道で、特定行政庁から指定を受けたもの (位置指定道路)

旧市街地建築物法で指定した4m以上の建築線(告示建築線) |

| ⑥ 法42条2項道路 | 建築基準法施行時に既に存在する幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの。(みなし道路) |

| ➆ 法43条1項ただし書きの適用を受けたことがある道 | 法42条の道路には該当しないが、許可によって43条のただし書きの適用を受けると、接道として扱われる。 |

3 公道と私道は何が違うの?

物件情報には、接道状況などの欄に、公道や私道と記載がある場合もあります。

一般的に公道と私道の区別は、

誰が所有しているか?

ではなく

誰が管理しているか?

で判断します。

道路の管理主体が

国や地方公共団体の場合

私人(個人・団体・企業など)

となります。

たとえば、道路法上の道路でも、所有者は私人というケースもあります。

私道とは、個人や団体、企業などが所有・管理している土地にある私設の道路のことです。

公道とは違い、私道は所有者自身が維持管理をする必要があります。

よくあるのが、位置指定道路の場合、販売している本体の敷地のほかに、別途

私道負担分あり

という事項が記載されているのは、私道も所有しているということを表しています。

接道は基本的に道路種別で判断するのですが、

その中にも、公道と私道があり、それによっては自由に個人で道路を掘削できなかったりなど制限がある可能性があるので、注意が必要です。

4 【必ずおさえて!】物件情報で接道にまつわる4つのチェックポイント

さて、道路と言っても種類がたくさんありましたね。

難しそうと思ったかと思いますが、正直、物件情報には、どの道路種別に当たるのかは記載されていないことの方が多いです。

では、接道状況というところからどのような情報を読みとればよいのでしょうか。

物件情報でおさえるべきチェックポイント4項目

ポイント1

接道状況 4m以上となっているか?

ポイント2

接道状況 公道なのか私道なのか?

ポイント3

セットバック・再建築不可という表示があるか?

ポイント4

私道負担部分という項目があるか?

いくつかの物件情報の例をみていきましょう。

◆例1

ポイント1、2,4は記載がありません。

アピールポイントの部分に、ポイント3の「再建築ふか」という表現があります。

そして国交省!?

例1で突然難易度の高い物件が出てきましたね。

これは、国土交通省が持っている土地を借りていることで、現在建物が成立しているといったイメージです。

そのために年間国土交通省に27,900円土地の使用料を支払いましょうということですね。

再建築不可と書かれているので、ここからは予測ですが、国土交通省の土地を購入することができれば、接道できる可能性があります。

国有地などを購入することはほとんど不可能に近いですが、調べてみる価値はあるかと思います。

◆例2

この物件は、ポイント1、2について記載がありました。

こちらは接道状況から北側が道路に面していてその道路は3.1mの公道であることが分かりました。

ここで、推測されることは、2つあります。

①公道に接道しているので、余計な私道負担分などは所有していない。

②4m未満の道路なので、当該敷地に最大90㎝セットバックの可能性がある。

これらのことは、物件情報からは解決できないポイントの可能性もあるので、不動産屋さんにヒアリングできるようになればかなりの上級者です。

特に②については、当該敷地もしくは対岸の敷地のどちらかがセットバックすることは間違いないので、頭の片隅にいれておくと、今後の出口戦略を考える際にも有利になります。

◆例3

ポイント1~4すべてにおいて問題がないように見受けられます。

公道に接道していて南側が道路なので、日当たり等も良い可能性があります。

敷地の条件としてはとても良い物件であることが分かります。

◆例4

ポイント1,2についてかなり問題がありそうです。

まず接道が4m未満で2.9mとなっています。最大1.1mもセットバックが必要となります。

しかも接道しているのが私道ですが、私道負担面積が書いていないので、私道について現在の所有者は持ち分を持っていない可能性もあります。

建物を建てる際に道路を掘削する際など、私道所有者の同意などが必要になる場合があります。

私道の所有者が複数いる場合や、仲が悪い場合などは、最悪建て替えができないなどの問題が発生する場合があるので、この物件は要確認事項がかなりありそうです。

◆例5

これは、ポイント1~4まですべて出てきましたね。

これはとても分かりにくいです。

これを見ると、私道に接道していて最大20㎝セットバックすれば良いのかと思ってしまいます。

しかし備考欄では、建築審査会の同意を得た場合には再建築可と書いてあるので、現状は再建築不可であると考えられます。

極めつけは、添付してある図面です。

共有敷地持分は2.0mとなっているので、これは建築基準法の道路ではなさそうです。

この2.0mの通路のようなものは誰と共有所有しているのか、そして建築審査会での同意は、自治体との事前相談が必要で、簡単に通るとは限りません。

これもかなり調査が必要となります。

いくつか例を挙げてきましたが、物件情報の接道状況をひとつ見ただけでもかなり疑問がわいてきます。

このような疑問や問題を解決していくことで、物件を自分なりの適正価格に近づけるように交渉することも可能になります。

ぜひ、問題点は自分で軽くでも洗い出せるようにしておきましょう。

5 【それって本当!?】再建築不可の表記の真相とは。

ここまで説明したように、建築物を建てるためには、接道義務があります。

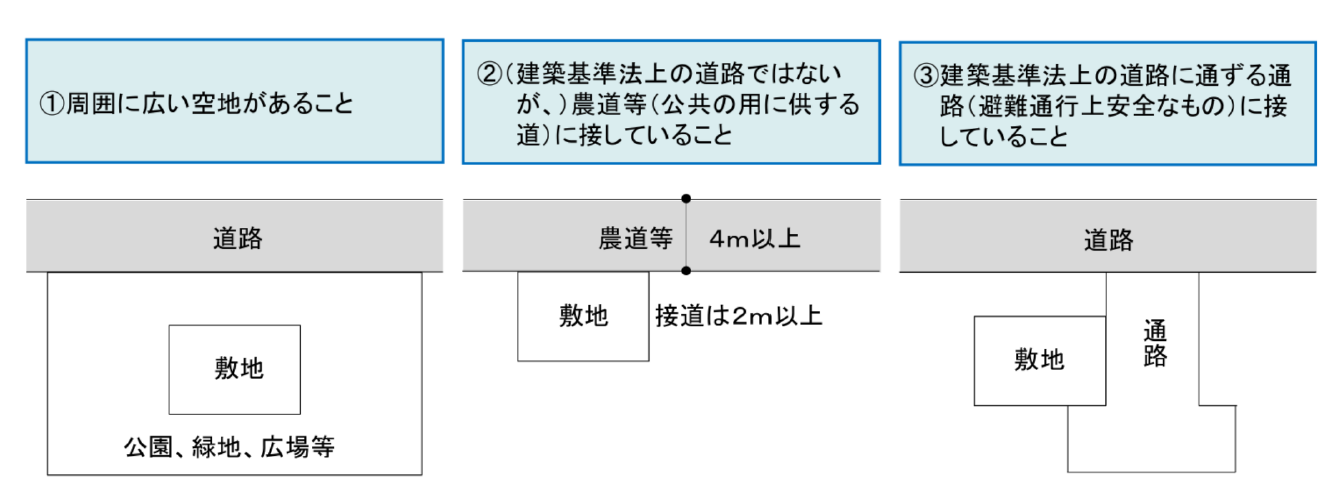

しかし、緩和要件もあります。

建築基準法第43条2項にただし書きがあり、これが緩和要件になります。

メモ

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

簡単に言うと、

下図のような条件に合う敷地については、

接道義務を満たしていなくても、建築審査会の同意を得て許可を得たものについては、建築することが可能になります。

特に近年では、建築基準法の道路に接していない無接道家屋が多く存在します。

それらは権利関係や従来の法律からは今後も建て替えが困難となっていましたが、最近では問題視され始め、無接道家屋を解消するために、自治体が独自の制度を整備し、接道要件なども一定の条件を設けて、正式な手続きをふめば、建て替えが可能となる物件が増えています。

物件情報を見て

【再建築不可】という言葉で初めから諦めるのではなく、自治体などに足を運び、建築や建て替えできる可能性があるかどうかを確認しましょう。

初心者で判断するのは、難しいかもしれませんが、プロの不動産投資家でこのような物件をあえてねらって安く購入する手法をとっている方もいます。

このあたりの話は、不動産投資の知識よりも建築の知識が必要な部分なので正直不動産屋さんでもよくわかっていないことがあります。

物件情報や不動産屋さんの【再建築不可物件】という言葉は鵜呑みにせずに、気になる物件については深堀りして調べてみると、

思わぬ値引き交渉のタネ

となる場合もあります。

難しい話ですが、まずは、先入観でこの物件は諦めようということだけはやめるようにしましょう!

戦略の幅が大きく広がってくるはずです!

思い込みで決めるのではなく、根拠を持って物件を選んでいきましょう!

6 まとめ

物件を選ぶときには、物件を安く購入するのは基本ですが、安いからには何かしらのデメリットや問題を抱えている場合もあります。

その問題のひとつとして、接道状況なども挙げられます。

接道状況は物件の情報を判断するのに重要な材料となってきます。

基本的には、建築基準法の道路に接道していないと再建築不可といって建て替えができません。

再建築ができる物件でも、前面道路が狭い場合、建て替える際に、セットバックが発生する可能性もあります。

そのようなリスクを事前に把握するためにも、

接道状況

についてはきちんと確認しましょう。

本記事で私が建築目線で重要だと思う下記4つの接道に関するチェックポイントをきちんと見て、物件を冷静に判断していきましょう。

ポイント1

接道状況 4m以上となっているか?

ポイント2

接道状況 公道なのか私道なのか?

ポイント3

セットバック・再建築不可という表示があるか?

ポイント4

私道負担部分という項目があるか?

接道に対する問題点を自分なりに整理することで、結果的に出口戦略にもつながることになりますし、物件を少しでも安く購入するための交渉材料にもなります。

一緒に本当に価値のある良い物件を見つけていきましょう!